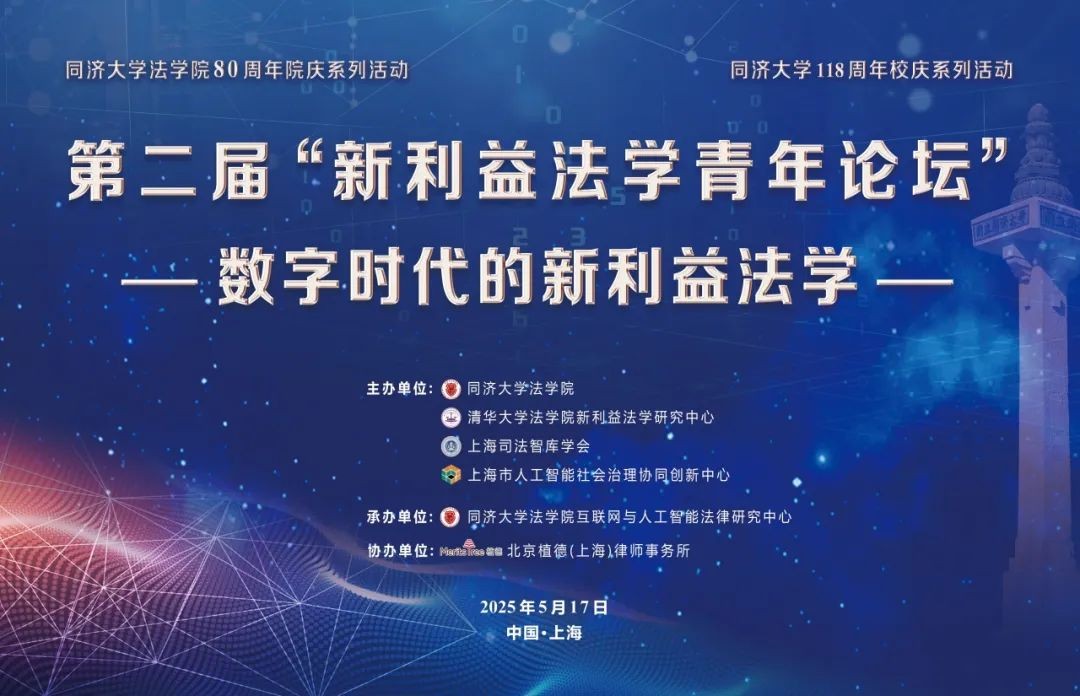

2025年5月17日,第二届“新利益法学青年论坛”暨“优秀论文大赛”颁奖典礼在同济大学举行。本届论坛的主题为“数字时代的新利益法学”,由同济大学法学院、清华大学法学院新利益法学研究中心、上海司法智库学会、上海市人工智能社会治理协同创新中心联合主办,同济大学法学院互联网与人工智能法律研究中心承办,北京植德(上海)律师事务所协办。上海市高级人民法院副院长林晓镍,同济大学副校长许学军,上海市宝山人民法院院长张晓立,上海市高级人民法院商事庭副庭长陆淳,浙江省高级人民法院研究室主任李国毫,中国政法大学比较法学院费安玲教授,上海交通大学凯原法学院特聘教授韩长印,清华大学法学院教授、新利益法学研究中心主任梁上上,同济大学法学院院长蒋惠岭,以及来自清华大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、中国政法大学、华东政法大学、同济大学以及来自各地法院、检察院、律师事务所等部门的100余位专家学者、实务人士、青年才俊参加了本次论坛。论坛开幕式由同济大学法学院党委书记段存广主持。

本届论坛包括开幕式与颁奖仪式、主旨报告、获奖论文作者报告、青年学者报告、博士生报告、闭幕式六项议程。

开幕式与颁奖仪式

林晓镍副院长代表上海市高级人民法院向与会嘉宾表示欢迎。他强调,上海法院始终坚持以实践为导向解决问题,而新利益法学以鲜明的实践品格为司法实务工作者提供了丰富的理论资源。对此,他交流了三点看法:第一,强化院校双向奔赴,推进理论与实践的融合。第二,加强法理研究,推动司法理念转变。新利益法学为司法实践提供了动态的思考方法。第三,加强数字正义研究,回应数字时代需求。数字技术解构了传统的社会关系,对新时代的法学理论研究与司法工作提出了新的要求,司法必须提升人民群众在数字环境下的获得感、安全感与公平感。

许学军副校长代表同济大学对各位来宾表示热烈的欢迎和衷心的感谢。他强调,同济大学高度关注数字经济为法学研究和法治发展带来的新课题:第一,数字时代,需要夯实并更新法学基础学科内涵,同济大学长期以来高度重视法学学科的发展,健全基础法学学科并为新兴学科研究夯实基础。第二,数字时代,需要法学与其他学科的交叉融合,同济大学法学教育结合自身综合性大学优势,构建复合型人才培养模式。第三,数字时代,既需要借鉴人类社会法治文明成果,又需要发展出中国特色的法学理论,新利益法学立足本土、放眼全球的学术品格,恰与同济大学的学科生态深度共振。他希望各位专家学者分享真知灼见,继续指导和支持同济大学法学学科的发展,为国家的法治建设贡献力量。

蒋惠岭院长对来自全国各地的法官、检察官、律师、专家学者、青年学生表示欢迎。他说,本次会议是同济大学118周年的校庆以及法学院80周年院庆系列活动之一,承载着同济人对法科发展的深情期待。同济大学法学院自1945年建院以来,历经坎坷,风雨兼程,今天再次站在了法治中国建设的主阵地上。法学学科是实践性很强的学科,是国家治理的“显学”,但离不开基础法学理论的支撑。这次会议就是法学领域理论与实践结合的典范,是落实中办、国办《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》的具体行动。

开幕式主持环节,段书记对与会嘉宾和获奖作者表达了诚挚欢迎与衷心感谢。他指出,青年是法学发展的未来和希望,青年论坛的举办为青年法学研究者提供了一个展示才华、交流思想、共同进步的平台,激发了青年一代对法学研究的热情和创造力,推动了新利益法学的发展和创新。

颁奖仪式由同济大学法学院民商法教研部副主任陈洁蕾主持。复旦大学法学院教授葛伟军代表评审专家介绍了第二届“新利益法学青年论坛”暨“优秀论文大赛”评选情况。

葛伟军教授介绍,清华大学法学院新利益法学研究中心于2024年10月23日发布征文公告,截至2025年2月14日,共收到有效参评作品157件;征文截止后,新利益法学研究中心邀请来自不同学科的十位著名专家学者组成征文评审委员会,对经过匿名处理的参赛作品,依学科分别进行了独立评审。本次征文共评选出一等奖4件、二等奖6件、三等奖10件。他宣读了获奖名单并对获奖作者表示祝贺,各位特邀嘉宾分别向获奖作者颁发了获奖证书。

主旨报告

论坛主旨报告环节由中国政法大学比较法学院费安玲教授主持。

在本单元报告中,清华大学法学院教授、新利益法学研究中心主任梁上上以《数字时代的新利益法学》为题作了精彩演讲。梁教授介绍了利益法学派的世界发展历程,指出作为中国本土的利益法学派,新利益法学派具有深厚的学术底蕴与广阔的适用前景,例如我国部分法院裁判已经直接引入了利益衡量的层次结构用于论证,我国公司法立法中关于股东优先购买权等的设计也必须借助利益衡量方法的精细化运用。梁教授介绍了新利益法学青年论坛、《利益法学》辑刊、新利益法学丛书、新利益法学公众号等内容,并强调青年是法学的未来与创新的力量,希望在大家的共同努力下,新利益法学将更好地健康成长与发展。

浙江省高级人民法院研究室主任李国毫以《人工智能技术的发展应用与法官裁判方法的创新》为题作了报告。他结合人工智能发展历程和主要学派,分析了人工智能技术在司法领域的应用方式,介绍了人工智能与审判工作相结合的创新成果。阐述了人工智能技术辅助下,法官裁判方法的创新发展,以及司法制度的变革方向。之后,李主任还提出当前人工智能技术的应用,并不能取代法官进行利益衡量及做出价值判断。这给新利益法学带来了发展机遇,也带来了新的课题。

上海市第一中级人民法院民事庭副庭长任明艳以《利益衡量如何在民商事案件中展开》为题,阐述了如何看待利益衡量、如何适用利益衡量与如何规制利益衡量三大问题。任法官指出个案中的利益衡量具有重要性,并依次阐释了利益衡量的过程与目的、立法利益衡量与司法利益衡量的层次区分、利益衡量的司法适用情形等内容。司法实践中利益衡量的适用方法可以划分为利益识别、实质判断与结果论证三个阶段。任法官最后还强调了适用利益衡量思维时应当遵守的多重限制。

同济大学法学院助理教授王真真以《股权实际权利人排除强制执行中的利益衡量》为题,介绍了股权实际权利人提出排除强制执行的各种现实场景,并梳理了司法实践中法院的不同观点。法院时常依据多元化的判断标准来确定股权的归属,强制执行程序的制度利益是效率原则的体现。但是股权归属的判断具有独特的实体与程序维度,他认为应当反思登记对抗模式下股权实际权利人是否真的存在,应当说真实权利人是客观存在的,是符合群众朴素的法感情和实质的公平正义理念的。最后,围绕利益衡量的层次结构以及利益衡量的位阶,他指出对于交易债权人,实际权利人不得排除强制执行;对于一般债权人,应当允许实际权利人排除强制执行。

获奖论文作者报告

获奖论文作者报告共分为两个单元。

第一单元的报告由上海交通大学凯原法学院特聘教授韩长印、上海市高级人民法院商事庭副庭长陆淳主持。

北京大学法学院博士研究生杨兴龙、武汉大学法学院博士研究生刘汉广、浙江大学法学院博士研究生童禺杰、中国政法大学博士研究生喻钊、湖北省武汉市中级人民法院法官助理何佳磊、华东政法大学硕士研究生胡逸群、中国政法大学硕士研究生朱诚浩、浙江师范大学法学院硕士研究生张义慧分别对自己的获奖论文《利益衡量视角下担保物权顺位循环冲突及其化解》《控制权利益衡量论的崛起与实现:以双控人制度的体系重塑为例》《两种评价范式:从商业道德标准看数字不正当竞争行为的认定》《论比例原则视阈下合同违反强制性规定无效的衡量》《利益衡量视角下知识产权重叠保护裁判规则构造》《〈民法典〉第580条第1款第3项的教义学重构》《祛魅拉伦茨:为利益法学辩护》《利益法学视角下的个人信息保护》进行了报告。

复旦大学法学院教授吕炳斌、华东政法大学法律学院教授姚明斌、上海交通大学凯原法学院副教授肖俊、复旦大学法学院副教授施鸿鹏、中央财经大学法学院副教授徐建刚、深圳大学法学院长聘副教授吕成龙作为评议人对上述报告进行了精彩点评。

第二单元的报告由复旦大学法学院教授葛伟军、中国民主法制出版社学术编辑部主任刘文科主持。

中国政法大学博士研究生檀明、华东政法大学硕士研究生鞠明哲、中国政法大学硕士研究生郑浩凌、北京市第一中级人民法院法官助理晏伟、华东政法大学博士研究生程雯暄分别对自己的获奖论文《论有限责任公司股东增资优先认缴权的转让》《未届期股权转让中转让人补充责任的解释路径与规则建构——基于利益衡量的分析》《公司决策中“指示”的法律构造》《证券中介机构虚假陈述比例连带责任司法认定规则优化》《“董监高”信义义务与背信行为的刑事责任》作了报告。

上海市第一中级人民法院国际商事庭副庭长何建、华东政法大学国际金融法律学院副教授李诗鸿、广东省江门市蓬江区人民法院执行局副局长陈纪豪、上海交通大学凯原法学院助理教授皮正德作为评议人对上述报告进行了精彩点评。

青年学者报告

青年学者报告共分为两个单元。

第一单元的报告聚焦新利益衡量论的前沿理论与实践,由上海大学法学院特聘教授文学国与《当代法学》编辑部主任、副编审龚浩川共同主持。

北京理工大学法学院副教授岳万兵、上海市第二中级人民法院商事庭速裁团队负责人李非易、山东省菏泽市中级人民法院副庭长相光强、天津市滨海新区人民法院民三庭法官张钡分别以《商事规则的利益衡量》《夫妻共债认定的规则、取向与方法》《审判实践中利益衡量难题及其求解》《从利益衡量的路径探求〈民法典〉商事留置权之完善》为题作了报告。

上海市普陀区人民法院立案庭(诉讼服务中心、诉调对接中心)庭长金一、上海社会科学院法学研究所副研究员何源、上海财经大学法学院讲师夏戴乐、上海政法学院法律学院讲师季平平、首都经济贸易大学法学院讲师杨宜菲先后就四位报告人的主题报告进行了精彩评议。

第二单元的报告关注数字时代的法学新命题,由同济大学法学院教授黄锫、《同济大学学报(社会科学版)》编辑部主任周春玲共同主持。

厦门大学法学院副教授史欣媛、上海外国语大学法学院副教授于霄、华东理工大学法学院副教授谢雪凯、中国计量大学法学院副教授吴涵昱、华东政法大学经济法学院助理研究员杨金慧分别以《数据爬取行为正当性认定的利益衡量》《民事平等原则检视:平台作为主体的规范平衡》《数据信托受托人信义义务的配置》《论人工智能时代自动驾驶汽车致损的责任分配与保险机制》《新质生产力耐心资本的公司法回应》为题进行报告。

苏州大学王健法学院副教授娄爱华、上海交通大学凯原法学院副教授陈韵希、中国政法大学法与经济学研究院助理教授蔡嘉炜、南京大学法学院助理研究员王艺璇、中国人民公安大学讲师张兆函先后就五位报告人的主题报告进行了精彩评议。

博士生报告

博士生报告环节由华东政法大学人事处处长、经济法学院教授季奎明,《社会科学》杂志编辑罗燕主持。

同济大学法学院博士研究生张祥、浙江大学光华法学院博士研究生赵丹阳、南开大学法学院博士研究生杨秀昌、北京师范大学法学院博士研究生宋子寅分别以《数字时代日本利益法学的新发展》《论反垄断民事检察公益诉讼适用惩罚性赔偿》《违法阻却事由实质根据的重塑——新利益衡量说之提出》《大数据交易中的标的瑕疵与矫正思路》为题进行报告。

上海财经大学法学院副教授何欢、浙大城市学院法学院讲师张桂龙、清华大学法学院博士研究生袁崇霖、同济大学法学院博士研究生熊倍羚对上述报告内容进行了交流与点评。

闭幕式

闭幕式由同济大学法学院民商教研部主任刘颖主持。他对各地专家学者、实务人士、青年才俊的参会表达了感谢,并感谢学校与学院领导、会务团队的大力支持。

上海交通大学凯原法学院特聘教授、上海市法学会破产法研究会会长韩长印做闭幕致辞。韩教授强调本次论坛为青年学者提供了宝贵的学习机会与成长空间,并结合破产法领域的实务案例,分享了自己对疑难案件中利益衡量方法的理解。

复旦大学法学院副教授施鸿鹏对论坛进行总结。他对第二届新利益法学论坛的成功举办表示祝贺,并表示今年的论坛可谓是在新利益法学的旗帜之下唱响了新利益法学的进行曲。他指出本次论坛存在三个特色:第一,百舸争流、百花齐放,涵盖多个部门法学科以及各界学者;第二,凝聚并形成了利益衡量的最小公约数;第三,这是一场致青春的论坛,大部分与会学者都是青年法律人,能够接受多元的价值、敢于突破常规。

最后,同济大学法学院民商教研部主任刘颖再次感谢了清华大学法学院新利益法学研究中心提供的机会,让来自全国各地的嘉宾能够在同济大学118周年的校庆期间齐聚一堂,共同研讨“数字时代的新利益法学”。

至此,第二届“新利益法学青年论坛”暨“优秀论文大赛”颁奖典礼圆满闭幕。